Die digitale Stadt muss gesteuert werden, und zwar von den Rathäusern aus, fordert Professor Wolfgang Schuster, Ex-Oberbürgermeister von Stuttgart und Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung. Hilfe soll der Monitor „nachhaltige Kommune“ der Bertelsmannstiftung bieten. Ideen gibt es viele.

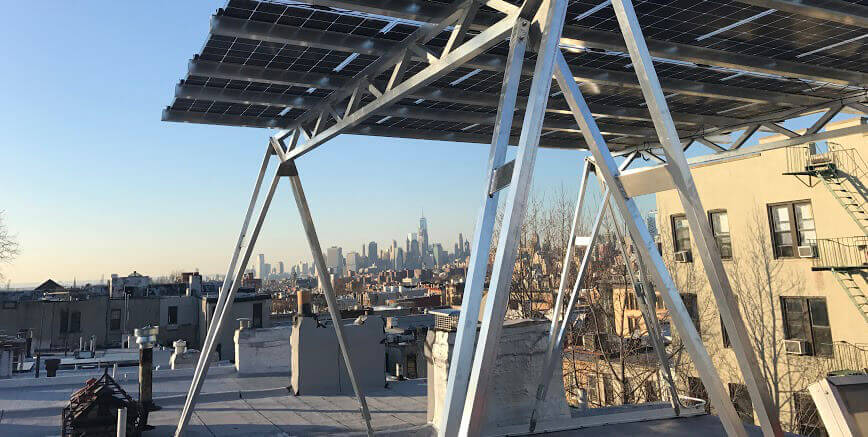

New York wird ziemlich smart. Hier ein Solardach in Brooklyn. Foto: brooklynsolarworks.com

Die Digitalisierung durchdringt das Leben, für die Städte bedeutet das eine Revolution – und eine Herausforderung. Denn eine smarte Stadt sei nicht ohne weiteres lebenswert und nachhaltig, erklärt Wolfgang Schuster, einst CDU-Oberbürgermeister von Stuttgart und Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung. Er meint: „Gebraucht wird das Rathaus“. Die Ratsfrauen und -herren müssten im Dialog mit den Bürgern „systematisch eine langfristige Linie entwickeln, auch wenn das bei wechselnden Stimmungen nicht so leicht ist.“

Allerorten machen sich Experten Gedanken, wie die Digitalisierung gesteuert werden kann, damit die Städte nicht nur „smart“, sondern, wie Schuster sagt, „intelligent“ werden. Das heißt: sozial, umweltfreundlich, wirtschaftlich wettbewerbsfähig. Den Rahmen dafür setzt das Ziel 11 der Agenda 2030 der Vereinten Nationen „nachhaltige Städte und Gemeinden“. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. 2050 werden weltweit etwa zwei Drittel der Menschen in Städten leben, 2014 waren es etwas mehr als 50 Prozent.

Smarter Bürgerservice

In der Stadt von morgen wird zum Beispiel der Bürgerservice online schneller. Das Gebäudemanagement von städtischen Kitas, Krankenhäusern, Altenheimen wird digital und damit energiesparender. Und Mobilitätsapps erleichtern den Umstieg vom eigenen Auto in den Öffentlichen Personennahverkehr und das Carsharing. Das ist längst nicht alles. Doch wie weiß eine Kommune, wie weit sie bei der Nachhaltigkeit eigentlich ist?

Die Bertelsmann Stiftung hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik, Difu, den Monitor Nachhaltige Kommune entwickelt, eine Art Baukasten von Indikatoren und Steuerungsinstrumenten. Das sei ein „Unterstützungstool“ für Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern, sagt Oliver Haubner. Er betreut das Projekt bei der Stiftung. Auf der 17. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung Ende Mai in Berlin hat er es beim Forum „Städte: alles `smart city´ oder was?“ vorgestellt. Darauf aufbauend erarbeitet die Stiftung derzeit mit dem Deutschen Städtetag und anderen Partnern die sogenannten „SDG Indikatoren für Kommunen“. Ab nächstem Frühjahr soll den Kommunen damit ein an die Agenda 2030 angepasstes Tool zur Verfügung stehen.

Derzeit tut sich allerorten was. 20 Städte und Gemeinden in Deutschland erproben zum Beispiel im Wettbewerb Zukunftsstadt, wie sie zusammen mit den Bürgern, auch mit der Wissenschaft ihre Visionen für die nachhaltige Stadt real werden lassen. Sie werden vom Bundesforschungsministerium gefördert. Dessen Staatssekretär Georg Schütte sagt: „Man muss die Menschen mitnehmen“. Das sei entscheidend für Erfolge.

Bürgerstrom: Brooklyn Micro Grid

Schütte hat sich erst vor kurzem in New York das Brooklyn Micro Grid angeguckt. Bürger produzieren in diesem Projekt für ihre Nachbarn selbst Strom. Der kommt von den Solarpanels auf ihren Dächern. Die Abrechnung und Bezahlung wickeln sie untereinander mittels des sogenannten Blockchain-Verfahrens ab, also digital. Sie ändern damit, wenn auch im Kleinen, den Strommarkt.

Das beschäftigt auch die etablierten Versorger. Andreas Feicht beobachtet die Entwicklungen hin zu einer dezentraleren Energieversorgung für die Wuppertaler Stadtwerke. Er sagt: „In Zukunft geht es mehr darum, in Dienstleistungen einzusteigen als Energie zu verkaufen.“

Doch die Digitalisierung macht Städte nicht automatisch nachhaltig. Für Lama Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen, SRU, geht es auch darum, die Flächeninanspruchnahme zu mindern. 1947 habe eine Person in Deutschland im Schnitt 15 Quadratmeter Wohnraum beansprucht, heute seien es 45. Eine ihrer Ideen: Damit die Älteren nicht alleine in Räumen leben, die einst für vier Personen gebaut wurden, soll es digitale Wohnungs-Tauschbörsen geben für Rentner und junge Familien.

Kurze Wege

Wie viele im Alter noch umziehen wollen, ist offen. Architekten entwickeln aber auch längst sogenannte Swing Spaces, in denen sich Räume je nach Bedarf der einen oder anderen Wohnung zuschlagen lassen. Aus dem Familienhaushalt lässt sich dann leichter eine Einpersonenwohnung machen. Aus einer Kita kann vielleicht ein Seniorenheim entstehen. Messari-Becker jedenfalls glaubt, dass die Bürger enger zusammenrücken müssen. Sie fordert eine „Nachverdichtung“, etwa durch den Ausbau von Dachgeschossen. Ihr Ideal: die Stadt der kurzen Wege.

Einen ganz anderen Aspekt gibt Ulrich Schraml zu bedenken. Er ist Professor für Forst- und Umweltpolitik und Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung und meint, dass die Stadt immer in Abhängigkeit stehe zu seinem Umland, sie nicht allein zu denken sei. Damit kommt ein neuer Begriff ins Spiel: die intelligente Region.